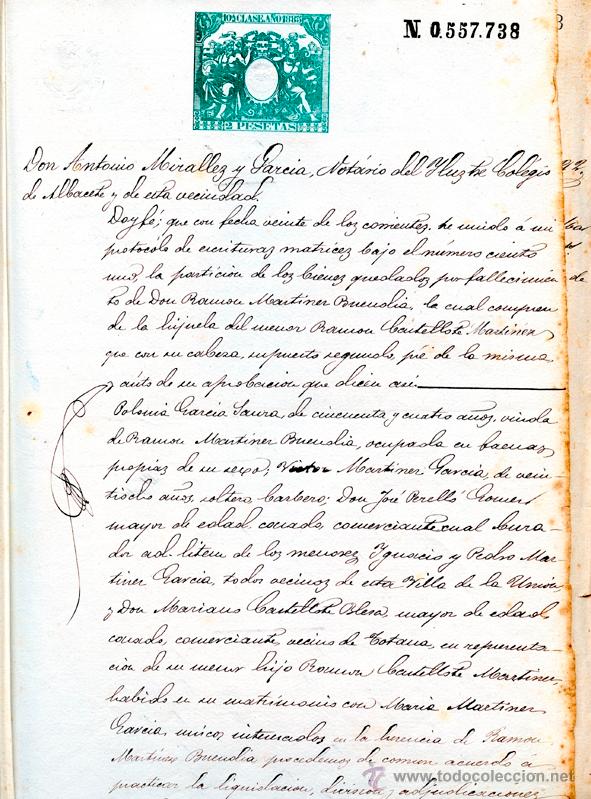

Durante años me llamaba mucho la atención que no aparecieran o no se encontraran en los archivos las Hijuelas de Campillo.

Las hijuelas son unos documentos muy importantes que nos sirven para conocer los ajuares de las casas con motivo de las particiones de herencias. En una familia se moría el padre o la madre y se hacía la hijuela de reparto entre el cónyuge superviviente, si era el caso, y entre los hijos que hubieran tenido. Y en ese documento se plasmaban los muebles de la casa, las herramientas, las ropas de cama, los ajuares del tipo que fueran e incluso las ropas de uso personal que hubieran quedado y que también había que repartir entre los herederos.

Y una vez más, fue Alfredo Panadero, quien en su afán incansable de preservar artefactos de nuestra historia y tradición, recogió en las basuras, porque allí las habían tirado, algunos ejemplares de hijuelas que sus anteriores dueños habían declinado conservar. De nuevo hay que darle las gracias a Alfredo por su rescate documental y por ponerlos a mi disposición para su estudio y comentario en la medida de lo posible, ya que en algunos documentos se habían perdido hojas, estaban rotas o sucias, lo que dificultaba su lectura y estudio.

Indumentaria masculina

En Campillo se usó la capa española, los pañuelos de seda de colores en la cabeza por parte de los hombres y otras prendas que después diremos. A muchas personas les chocará saber al menos que los campillanos de otros tiempos fueron tan elegantes que hasta capa llevaron y cubrieron sus cabezas con pañuelos de seda estampados. Así, podemos señalar textualmente una hijuela del año 1893 donde se dice:

“Un pañuelo de Calderón para la cabeza, quince reales. Otro de idem para idem, más inferior, siete reales”. Y sigue: “Una brusa (sic) de cretona, ocho reales”, “Una faja nueva, dieciseis reales”. En otro documento podemos leer la existencia de más prendas masculinas: “Un chaleco de hombre, nuevo, vale 12 reales. Un pañuelo de seda toledano, vale ocho reales”. Y sigue con la referencia a la capa española, quizá como prenda más importante: “Una capa nueva”, aunque en esta ocasión no se anota el valor. Una vez más, y van ya unas cuantas, se referencia “Un pañuelo de seda toledano, 8 reales”, que como solían ser grandes y vistosos gastaban también las mujeres. Nuevamente hallamos referencia a la capa, en esta ocasión con indicación de su valor, precio muy alto para la época: “Una capa nueva, ciento sesenta reales”.

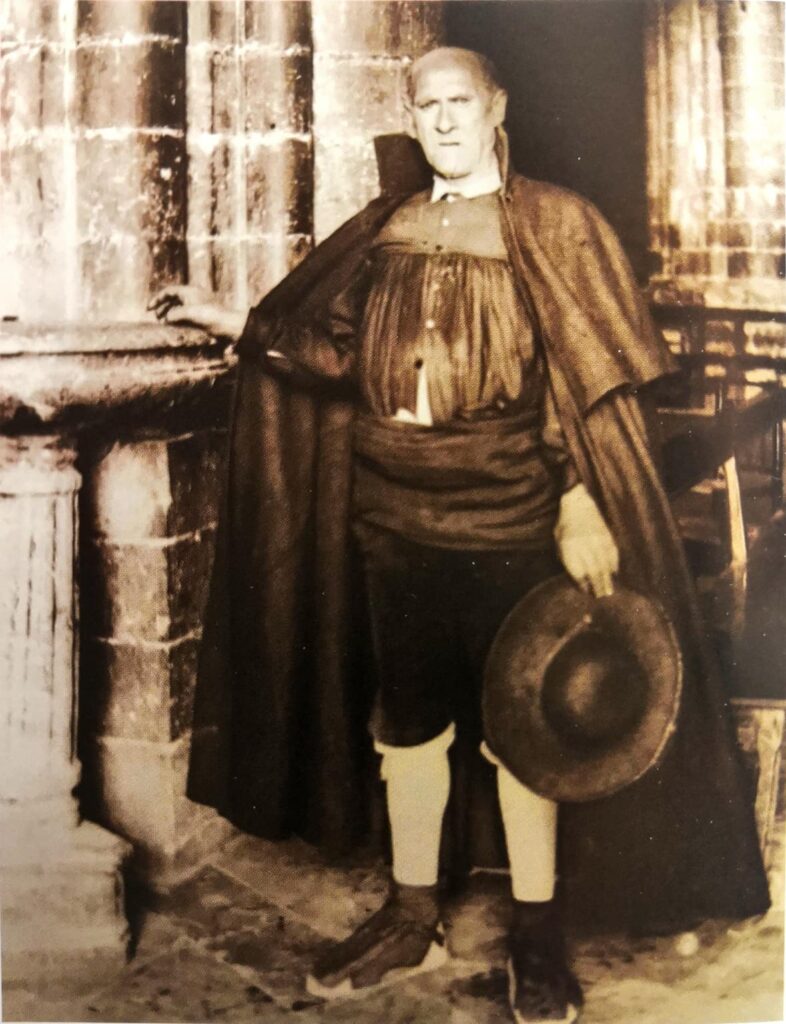

Es decir, que no hay ninguna duda de que los campillanos de otras épocas recurrieron al uso de la capa española, de círculo completo, para vestirse y abrigarse, si era el caso. No se ha conservado ningún ejemplar que pudiera exponerse en el museo, pero sí tengo una reproducción fotográfica de una foto antigua, de principios del siglo pasado, en la que puede verse a un lugareño vistiendo las prendas que venimos comentando.

Al parecer se trata de un personaje del Maestrazgo, zona colindante con el sur de Teruel y con la Serranía conquense, y no habría mucha diferencia en la manera de vestir de uno u otro lugar. El hombre lleva pañuelo en la cabeza, capa con esclavina, blusón negro y faja morellana ceñida por encima, calzón corto, espardeñas de cáñamo y careta y polainas; sujeta en su mano un sombrero de ala ancha, que en otros casos pudiera ser una rodina. Insisto que aunque el personaje de la foto no fuera campillano, tampoco habría mucha diferencia con lo que por aquí se vestía y confirman otras fotos y los documentos de las hijuelas. En muchos lugares, la gente joven está recuperando esta indumentaria e incluso la están volviendo a poner en uso siquiera para fiestas o ceremonias familiares.

Indumentaria masculina: ¿el blusón y los zaragüelles eran exclusivos de Valencia?

Es conocido el interés y la pasión que ponen en la actualidad los valencianos por los temas de indumentaria, sobre todo en las Fallas. Y en ese bagaje de elementos considerados como propios y exclusivos se incluían prendas como el blusón, “els saragüells” (los zaragüelles), la rodina, el calañés, etc.

Respecto a la exclusividad valenciana del blusón yo al menos no me lo podía creer, porque en Campillo hasta casi los años setenta del pasado siglo se venía usando esa prenda por algunos hombres del campo, que tenían uno para diario, más desgastado, y otro para los domingos y festivos, siempre de color negro. También lo solían gastar los tratantes y la gente de la Sierra que venían a vender a Campillo los gorrinos semaneros. Es decir, que muy exclusivo de Valencia no era el blusón. Sí se les ha añadido una gran sinfonía de colores en los tejidos y mejora en los diseños, porque el color negro les resultaba muy fúnebre y lo hicieron desaparecer. Lo que quisiera dejar claro con esta palabras es que en Campillo se usó bastante ese blusón negro que pretenden exclusivo de otros lugares.

Con los zaragüelles pasa lo mismo. En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una litografía donde puede verse un grupo de hombres en la puerta del convento de San Gregorio de Valladolid que visten “saragüells”, o zaragüelles en castellano, lo que nos permite pensar que exclusivos, muy exclusivos de Valencia, no eran, y si no que se lo pregunten a los murcianos del Bajo Segura; es decir, que eran prendas muy usadas a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Indumentaria femenina

Hace años, desde la asociación de mujeres de Campillo me preguntaron algo al respecto y les proporcioné la fotografía de un cuadro de Antonio Rafael Mengs existente en el museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, con el retrato de figura completa de doña Isabel Parreño, Condesa del Llano, vestida con un bello traje de manchega, lujoso y elegante, que poco o nada tiene que envidiar a los trajes de Valencia.

Retrato de la marquesa de Llano, doña Isabel de Parreño y Arce, 1772

Con la mejor intención del mundo, las amas de casa campillanas tomaron este traje dieciochesco como modelo para hacerse un disfraz en Carnaval, y para ese cometido se lo había puesto la Condesa del Llano en la Corte Imperial Austríaca, causando gran sensación y llamando la atención del propio emperador al que la condesa explicó que era el traje de manchega.

En Campillo no prosperó demasiado la idea de reproducirlo porque ese tipo de telas son caras y el personal no quería gastarse mucho dinero. En las hijuelas que vengo comentando, rescatadas por Alfredo Panadero de las basuras, no se cita un traje tan lujoso, aunque es de manchega, y bastante desconocido por desgracia. Pero se citan otras piezas a las que ahora me referiré:

“Dos varas de mantillas a cordón, 34 reales. Una camisa delgada, trece reales. Un vestido completo de paño, cien reales. Unas votas (sic) de cordován, veintisiete reales. Dos varas de mantillas, 34 reales. Una camisa delgada, nueve reales. Un vestido completo de paño, ciento y un reales. Una colcha o cubre de Indiana para la cama, 29 reales. Dos almohadas de Indiana, cuatro reales. Una delantera de muselina, cuatro reales. Dos camisas de muger en buen uso, doce reales. Una saya de indiana y un jugón (jubón) de lo mismo, 16 reales. Una mantilla de franela con terciopelo, veinticinco reales. Un justillo de primavera, 6 reales. Una saya nueva de Picote, 40 reales. Otra de indiana, vale doce reales. Dos mantellinas de ribete, viejas, valen doce reales. Una saya de Mosolina (muselina) buena, doce reales. Dos baras de mantillas a cordón, 34 reales. Una camisa de muger, nueva, ocho reales. Una saya de picote, bieja, 9 reales. Unas calcetas nuevas de lana, seis reales”.

Más información que aportan las hijuelas

Las hijuelas informan de otros asuntos muy curiosos que nos sirven para el conocimiento de la vida cotidiana de hace siglos, los muebles que había en las casas, las herramientas de que disponían, el vedriado (vajilla), los recipientes de alfarería, el uso de tarimas o estrados para uso de las mujeres, el precio de los jornales que se pagaban, el precio de las tierras dedicadas al cultivo de olivos, azafrán y viñas, los nombres de parajes, algunos desconocidos en la actualidad, como La Cobatilla, el Carril de la Piedra Larga, el Pedazo de Moya, El Calabrés, la Cañada de Hervás, y otros conocidos todavía, como El Redondillo, La Hoya, el Vallejo de la Trama, el Barranco del Rapao, etc.

Sabemos gracias a las hijuelas que se pagaban algunas transacciones en monedas de plata contante y sonante a principios del siglo XX, que se medía en celemines de Marco Real con equivalencia de cinco áreas y 37 centiáreas, la clasificación de las tierras según el cultivo a que se dedicaban, los precios de las cabezas de ganado, ovino sobre todo, el uso frecuente de las canastas de horno hechas de “paja de encañaura”, encontramos referencias a la “cama dormitoria”, la diferenciación del vedriao (vajilla) entre fino y basto, la existencia de arcas como muebles importantes de las casas, espeteras, tornos de hilar, cuchareros, algún corcior lañado, barriles para el agua, librillas (en femenino) o lebrillas, el precio de la mata de melones, etc. Aún podríamos seguir entresacando más datos de la información que se halla recogida en la documentación de las hijuelas.

La importancia de preservar el patrimonio documental

Lo de la indumentaria casi ha sido la excusa para hablar y ponderar estos documentos de los que hasta el momento no disponemos de muchos en Campillo, y estos que conocemos han sido hallados entre las basuras, lo que al menos indica una escasa sensibilidad y poco aprecio por la historia más íntima y cotidiana del pueblo. Creo que no deberían suceder estos acontecimientos y esta dejadez.

Santiago Montoya Beleña

2023